在現代航空電氣系統中,20KV高壓航空插頭作為能量傳輸的關鍵節點,其安全可靠性直接關系到飛行器的正常運行與乘員安全。防止電氣短路是高壓插頭設計的核心挑戰,需要從材料選擇、結構設計、絕緣技術、環境防護等多個維度構建全方位的防護體系。這些防護措施共同作用,確保在極端工作條件下仍能維持穩定的絕緣性能,避免發生災難性電氣故障。

材料選擇是防止短路的第一道防線。20KV高壓插頭使用的絕緣材料必須具有極高的介電強度和優異的耐電弧性能。交聯聚乙烯(XLPE)、環氧樹脂和特種陶瓷等材料因其出色的絕緣特性而被廣泛采用。這些材料的體積電阻率通常需達到10^14Ω·cm以上,介電強度不低于25KV/mm。導電部件則采用鍍銀或鍍金的銅合金,既保證優良的導電性,又避免表面氧化導致的接觸電阻增大。在材料配方上,還會添加氧化鋁、二氧化硅等無機填料,提高材料的耐電痕化和抗電弧燒蝕能力。這些材料經過特殊處理,能夠在-55℃至200℃的溫度范圍內保持穩定的電氣性能。

結構設計是短路防護的核心要素。20KV高壓插頭采用多重絕緣結構設計,包括主絕緣、附加絕緣和隔離絕緣等多重保護。插針與外殼之間設置足夠的爬電距離和電氣間隙,根據IEC 60664標準,20KV電壓下最小爬電距離需達到160mm以上。采用屏障式設計,在電位差大的部位設置絕緣隔板,有效阻斷可能的放電通路。接觸件采用深埋式結構,使帶電部件深陷于絕緣體內,避免意外接觸。插合界面設計為先導接地結構,確保插拔過程中接地接觸先于電源接觸建立和斷開,防止帶電插拔產生電弧。

絕緣系統設計是防止短路的技術關鍵。高壓插頭采用復合絕緣系統,將氣體絕緣、固體絕緣和液體絕緣有機結合。在連接器內部充填SF6氣體或硅凝膠,利用其優異的絕緣特性提高整體耐壓水平。固體絕緣部件采用等電位設計,通過控制電場分布避免局部場強過高。絕緣體形狀經過電場仿真優化,采用圓弧形邊緣設計消除尖角放電現象。在臨界部位設置均壓環或屏蔽層,使電場均勻分布,防止出現局部放電。這些設計措施能將最大場強控制在15KV/mm的安全范圍內,遠低于空氣擊穿場強30KV/mm的安全閾值。

密封防護是確保絕緣性能穩定的重要保障。高壓插頭采用多級密封系統,包括O型圈密封、凝膠密封和焊接密封等。這些密封措施不僅能防止水分、灰塵等污染物進入連接器內部,還能避免內部絕緣氣體泄漏。采用金屬-玻璃密封或金屬-陶瓷密封技術實現導線與殼體的氣密封接,泄漏率低于1×10^-9Pa·m3/s。在插合界面采用雙密封結構,初級密封采用氟橡膠材料提供主要密封,次級密封采用硅橡膠作為安全備份。這些密封設計確保連接器在潮濕、鹽霧等惡劣環境下仍能維持優異的絕緣性能。

機械保護設計防止物理損傷導致的短路。高壓插頭外殼采用不銹鋼或鈦合金材料,提供足夠的機械強度和剛度。插合機構設計為防誤插結構,通過鍵槽定位確保正確插合。鎖緊裝置采用三重保險設計,包括初級螺紋鎖緊、次級卡扣鎖緊和最終安全鎖緊,防止振動導致連接松動。電纜入口處采用應力釋放設計,避免電纜彎曲時對內部連接造成損傷。防護等級達到IP67以上,能夠防止灰塵侵入和短暫浸泡。

熱管理設計避免過熱引發的絕緣失效。高壓插頭設計考慮熱傳導路徑,采用高導熱材料將熱量及時導出。大電流接觸件采用銀基復合材料,既保證導電性又提高導熱性。設置溫度監測點,實時監控連接器工作溫度。采用熱熔斷器或溫度開關作為過熱保護,當溫度超過安全限值時自動切斷電路。這些措施確保連接器在額定負載下溫升不超過55K,避免絕緣材料因過熱而老化失效。

電氣保護系統提供主動防護。在電路設計上采用快速斷路器配合限流裝置,能在微秒級時間內切斷短路電流。設置局部放電監測系統,實時檢測絕緣狀態變化,提前預警潛在故障。采用差動保護原理,監測進出電流差異,及時發現絕緣異常。過電壓保護裝置如避雷器或浪涌保護器,能限制雷電或操作過電壓對插頭的沖擊。這些電氣保護措施與插頭的機械設計相輔相成,構成完整的短路防護體系。

制造工藝和質量控制是保證防護效果的基礎。采用精密加工工藝保證所有零件的尺寸精度和表面光潔度,避免毛刺或尖角導致電場集中。裝配過程在潔凈車間進行,防止污染物進入內部。每個產品都要經過嚴格的測試,包括耐壓測試(2.5倍額定電壓)、絕緣電阻測試(不低于5000MΩ)、局部放電測試(小于5pC)等。采用X射線檢測內部結構完整性,氦質譜檢漏確保密封性能。這些質量控制措施確保每個出廠的插頭都滿足設計要求。

20KV高壓航空插頭的短路防護是一個系統工程,需要材料科學、機械工程、電氣工程等多學科知識的綜合應用。通過精心設計的絕緣系統、可靠的結構保護、先進的密封技術和完善的電氣保護,現代高壓航空插頭能夠有效防止電氣短路的發生,確保航空電氣系統的安全可靠運行。隨著新材料和新技術的不斷發展,高壓航空插頭的短路防護能力將持續提升,為航空工業的發展提供更加安全可靠的電氣連接解決方案。

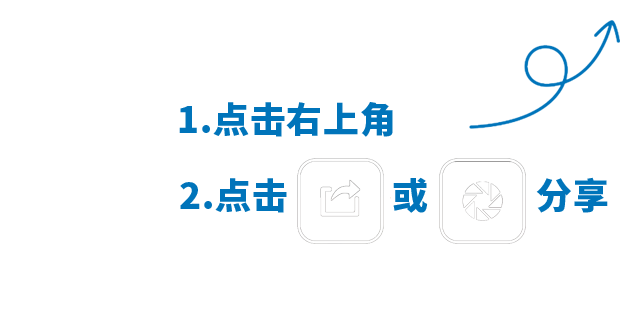

產品詳情請咨詢:15919850157(微信同號)